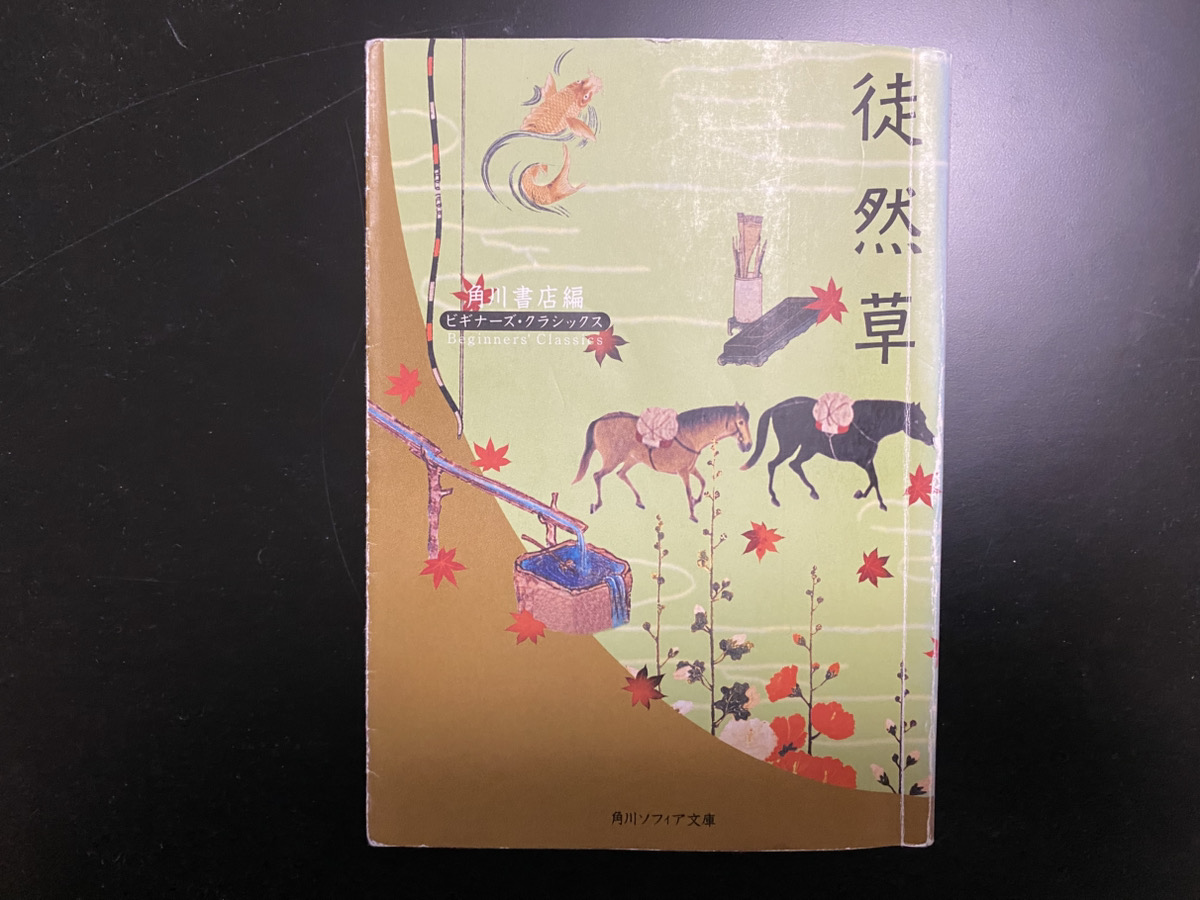

吉田兼好の『徒然草』──

この古典を久しぶりに手に取ったのは、

前立腺癌ステージ4の告知を受けた後だった。

時間の流れ方が静かに変わり、日々の感じ方が少しずつ深くなる中で、

私は「いま一度読み返したい本」を探すようになった。

これまで一千冊以上の本を読み歩いてきたが、

その旅を私はいつの頃からか“せきがくの旅”と呼ぶようになった。

そして今、その旅路の中で、徒然草がもう一度、

最も近くに置きたい本として戻ってきたのである。

■ なぜ、いま徒然草なのか

徒然草の冒頭、「つれづれなるままに」で始まる一段は、

中学生のとき暗唱した記憶がそのまま残るほど、

どこか懐かしく、どこか優しく響く。

「心にうつりゆく由なしごとを、そこはかとなく書き付くれば──」

言葉には不思議な力がある。

若い頃には理解しきれなかった“静かな深さ”が、

今の私ははっきりと胸に沁みてくる。

病を抱え、時間の有限性を直視するようになると、

人が人生のどの段階で、どんな言葉に耳を傾けるのかは変わるものだと痛感する。

四季の移ろい、人の心の機微、日常の美しさ、孤独の味わい──

兼好の言葉は、現代を生きる私たちの心に驚くほど寄り添ってくる。

■ 心に残った五つの段

徒然草には243段が収められているが、

その中から特に心に深く刻まれた五つの段を紹介したい。

◎ 第七十五段:つれづれわぶる人

「何の用事もなく独りでいる時間こそ、人が最も豊かに生きる瞬間である」

兼好はそう語る。

静けさの中にある自由。

予定も義務もない時間が、どれほど贅沢なのか。

忙しさこそ価値と信じがちな現代に、

この言葉はひとつの警鐘のようでもある。

私自身、今は独りで過ごす時間がこれまで以上に深く愛おしい。

「何もしていない時間」こそ、自分の心がいちばんよく見える。

◎ 第十二段:同じ心ならむ人

「心の合う相手と語り合うことは、何よりも尊い」

兼好はこう言う。

しかし、現実にはそんな相手は多くない。

むしろ“本音で語れる人”は、人生の中でほんの一握りだ。

だからこそ人は、相手の顔色をうかがい、

場を整えるために余計な気配りをしてしまう。

そのときふと湧く「孤独感」。

兼好が生きた時代も、いまの私たちと変わらない。

人は、いつの世も孤独という影を連れて生きている。

◎ 第十五段:いづくにもあれ

「ちょっとした旅が、心を目覚めさせてくれる」

ほんの数時間の外出でもよい。

いつもと違う景色に身を置いた瞬間、

心が軽くなる経験は誰しもあるだろう。

“旅”とは距離の問題ではなく、

心の置き場所を少し動かしてみることなのだ。

◎ 第十九段:折節の移り変はるこそ

季節がめぐるたびに、人は人生の節目を思う。

春の芽吹き、夏の陽光、秋の落葉、冬の静けさ。

四季の移ろいには、どこか“あわれ”が宿る。

「変わる」ことを恐れるのではなく、

「変わる」からこそ美しいのだと教えてくれる。

◎ 第百八段:寸陰を惜しむ人なし

「時間の価値を見つめ直せ」という兼好の言葉は、

今の私にとって非常に重い意味をもつ。

時間とは、残りを意識したとき、初めて本当の重みを帯びる。

終わりがあるからこそ、いまが輝く。

この段を読むたびに、私は胸の奥がぎゅっと引き締まる。

■ 兼好が語る「無常」は、決して悲しみだけではない

徒然草の根底にあるキーワードは「無常」である。

無常とは、「すべては移ろう」という考え方。

一見すると冷たく、厳しく、寂しい響きに聞こえるかもしれない。

しかし兼好は、無常を“救い”として捉えていた。

著者はこう述べている。

「兼好は、人間の力ではどうにもならないさまを無常と呼んだ」

無常とは、どうにもならないから諦める、という消極的な姿勢ではない。

むしろ、人が“いまをどう生きるのか”と向き合わせてくれる

前向きな思想である。

「変わっていくすべてを受け入れるとき、

人生はやさしくなる」

そんな兼好の声が聞こえてくる気がする。

■ 末期癌の告知──“いま”という瞬間の重さ

私は前立腺癌ステージ4の告知を受けた。

死がまだ遠かったころ、無常という言葉は

どこか哲学的な、抽象的な響きに感じていた。

しかし今は違う。

無常は、日々の息づかいにまで入り込んでくる。

「確定した死」

「しかし、いつ訪れるかは分からない」

このふたつを抱えて生きると、

人は一瞬一瞬を手放しでは過ごせなくなる。

朝の光に心が震え、

風の匂いにも理由なく涙が込み上げることがある。

痛みではなく、

「生きている」という感覚が極めて鮮明になるのだ。

■ 無常は、恐れではなく“優しい受容”を教えてくれる

無常の思想に触れて思うのは、

「すべては移ろう」ことは、

決して絶望を意味しないということだ。

むしろ、無常を受け入れるほどに、

人は余計な執着を手放し、

いま目の前にある人、物、景色、時間を

心の底から大切にできるようになる。

病の宣告という現実は厳しい。

しかしその中にも、

静かに寄り添ってくれるものがある。

それが徒然草だった。

■ 私の仕事の終焉に向けて

今、私はひとつの仕事の終わりに向かっている。

集客ゲートという仕組みを仲間と築き、

多くの工務店の未来に役立てることを願ってきた。

「自分は誰の役に立てただろうか?」

「何を残して逝けるのだろうか?」

そんな問いが、時折胸に浮かぶ。

徒然草はそんな私の気持ちに静かに寄り添い、

「いまやるべきことに心を向ければよい」

と語りかけてくるように思う。

完成まであと少し。

やり抜きたい。

そう思う気持ちが、以前より強くなっている。

■ 徒然草は、私の横に置いておく本

徒然草を読み進めるたび、

兼好が見ていた世界が少しだけ分かる気がする。

人はどこから生まれ、どこへ行くのか。

生とは何か。

死とは何か。

すべての問いに答えはない。

しかし、答えがないからこそ、

私たちは生きる意味を探し続ける。

徒然草は、そんな“探す旅”の伴走者のような存在だ。

■ まとめ──無常という光

著者は、兼好について

「平常心で無常と対座した人」と記している。

私もまた、

無常という光に照らされながら、

残された時間を静かに、そして丁寧に生きていきたい。

悲しみだけではない。

終わりがあるからこそ、

今日の一瞬が愛おしくなる。

徒然草は、

過去と今と未来をつなぐ、

私にとっての“心の杖”のような一冊である。

ボアソルチ。

#徒然草 #吉田兼好 #無常 #日本の古典 #読書ブログ #人生を考える #哲学の言葉 #前立腺癌 #生きる意味 #心の旅 #せきがくの旅 #生き方のヒント #一瞬一瞬を大切に

コメント